Vorschlag Johann-Peter Frank Kooperationsmodell

Um die wissenschaftliche Verankerung des ÖGD zu verbessern gibt es den Vorschlag für ein bundesweites Johann-Peter Frank Kooperationsmodell.

Hintergrund:

ÖGD-zentrierte Forschung

Bisher wird der öffentliche Gesundheitsdienst in Deutschland in seiner Multidisziplinarität kaum empirisch beforscht, selten werden Arbeitsweisen in der ÖGD Praxis wissenschaftlich begleitet oder hinsichtlich ihrer Ergebnisse evaluiert. Um grundlegende und angewandte Erkenntnisse zu generieren, dieses Wissen im Dienst der Gesundheit in der praktischen Arbeit zu nutzen und evidenz-basierte Empfehlungen jeweils aktuell formulieren zu können ist für den ÖGD eine intensivierte Verbindung von Wissenschaft und Praxis notwendig. Unabdingbar ist dafür eine gestärkte und teilweise neue Rolle der Universitäten, Hochschulen und Akademien im Bereich des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, insbesondere eine Vernetzung und Kooperation dieser Einrichtungen.

Um auf globale Herausforderungen kooperativ und koordiniert reagieren zu können, sollten bestehende Einrichtungen, Strukturen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ÖGD international vergleichbar aufgestellt werden. Auf die auf europäischer Ebene aktualisierten und spezifizierten Befähigungen zu zehn Essential Public Health Operations (EPHO[2]) der Weltgesundheitsorganisation (Regionalbüro Europa) wird verwiesen.

Die Bereitschaft zur beidseitigen Vermittlung von Fragestellungen und Lösungsansätzen zwischen Wissenschaft und Praxis ist dabei wesentlich.

ÖGD-zentrierte Aus-, Fort- und Weiterbildung

Eine akademische Ausbildung zum Thema öffentliche Gesundheit fehlt derzeit an den meisten medizinischen Fakultäten in Deutschland. Für unterschiedliche Berufe im Öffentlichen Gesundheitswesen finden Aus-, Fort- und Weiterbildungen derzeit maßgeblich durch die Akademien für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und München statt. Hier ist auch die theoretische Weiterbildung für den Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen verortet.

Die Akademien sind aufgrund ihrer strukturellen Interdisziplinarität und Unabhängigkeit in einer besonderen Verantwortung einen international hohen Standard zu gewährleisten. Für die Zukunft gilt es daher, historisch bedingte Lücken in der Aus-, Fort- und Weiterbildung und insbesondere in der Forschung zu Öffentlicher Gesundheit im Vergleich zu anderen Ländern durch neue Ansätze zu schließen um Deutschland international anschlussfähig zu machen. Zielsetzung muss sein, die besondere Chance der Verbindung zwischen Praxis und Wissenschaft in der Forschung zu Öffentlicher Gesundheit für die Gesundheit der Bevölkerung aufzubauen und zu nutzen.

Initiative der wissenschaftlichen Akademien für Public Health („Leopoldina-Initiative“)

Auf verschiedenen Ebenen müssen die dafür notwendigen gesellschaftlichen und akademischen Debatten angestoßen und unterstützt werden. Die diesbezüglichen Impulse der Deutschen Akademie der Naturforscher Leopoldina e.V./Nationale Akademie der Wissenschaften, der Akatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften e.V. und der Union der deutschen Akademien der Wissenschaften e. V.[3]. werden vom BVÖGD ausdrücklich begrüßt.

Vorgeschlagen werden in dieser Stellungnahme für Deutschland:

- Eine bessere Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen wissenschaftlicher Theorie und angewandter Praxis zu den Themenfeldern des ÖGD

- Koordinierte und gemeinsam vereinbarte Berufsbildungsziele und Kompetenzen

- Eine strukturierte Weitergabe von Erkenntnissen, Fachwissen und Perspektiven

- Eine interdisziplinäre und Sektoren-übergreifende Ausbildung

- Die Integration von relevanten Themen der öffentlichen Gesundheit in die Curricula der ärztlichen Ausbildung und Weiterbildung

- Eine Steigerung der akademischen Wertschätzung durch noch näher zu bestimmende

- Maßnahmen

Ziele und Inhalte eines neuen Kooperationsmodells zur Stärkung des ÖGD

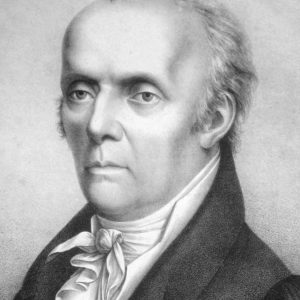

Um die hier aufgeführten Ziele erreichen zu können, ist aus Sicht des BVÖGD die Einrichtung eines strukturierten, modularen „Johann-Peter-Frank- Kooperationsmodells“ erforderlich – benannt nach dem Wegbereiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes, der Sozialmedizin und der Hygiene in Deutschland.

Das Kooperationsmodell sollte

(1) Aus-, Fort-, und Weiterbildung für den ÖGD ausbauen

(2) Forschung und Wissenschaft im Bereich Öffentliche Gesundheit fördern und

(3) vorhandene fachliche Strukturen und Netzwerke von Praktikern und Akademikern im ÖGD auf nationaler und internationaler Ebene stärken.

Um den ÖGD in Deutschland national zu stärken und international vergleichbar aufzustellen besteht massiver nachholender Investitionsbedarf. Hierfür bedarf es einer intensiven Förderung aus Landes- und Bundesmitteln. Die aus Sicht des BVÖGD zwingend erforderlichen Module und Charakteristika eines integrierten, kurz-, mittel- und langfristig wirksamen und vernetzten Kooperationsmodells, um öffentliche Gesundheit in seiner Breite und Tiefe umfassend in der akademischen Lehre zu re-etablieren und in der wissenschaftlichen Forschung zu verankern, werden nachfolgend vorgestellt:

Weiterbildung, Promotionsprogramm und Postdoc-Forschungsprogramm

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem ÖGD sollte die Möglichkeit gegeben werden, sich akademisch weiterzuentwickeln und zusätzliche Kompetenzen für ihre praktische Arbeit zu erwerben. Gleichzeitig muss für Quereinsteiger in den ÖGD aus ambulanten und stationären therapeutischen Bereichen eine „mid career“-Verbindung von Praxis, Forschung und Lehre für notwendige fachlich anspruchsvolle ÖGD-Karrieren ermöglicht werden.

Dazu wird die Einrichtung eines bundesweiten, qualitätsgesicherten und ausreichend finanzierten Fortbildungsprogramms für Ärztinnen und Ärzte und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im ÖGD als Promotionsprogramm sowie als Postdoc-Forschungsprogramm unter Einbeziehung europäischer oder internationaler Partnerschaften für notwendig erachtet. Die Ausrichtung der Programmförderung sollte insbesondere bei der Fort- und Weiterbildung die zentrale Rolle der Fachärztinnen und Fachärzte für das Öffentliche Gesundheitswesen berücksichtigten, dabei aber nicht die Fort- und Weiterbildung der zahlreichen Fachärztinnen und Fachärzte für Kinder- und Jugendmedizin, für Psychiatrie und Psychotherapie sowie weiterer Fachrichtungen wie bspw. Epidemiologie, Ökotrophologie, Biologie, Soziologie und Rechtswissenschaften zu sozialepidemiologischen Fragestellungen vernachlässigen.

Ein gestärktes Bildungsangebot mit enger Vernetzung zu den Bezugswissenschaften und den vorgenannten neuen Strukturansätzen mit einem erweiterten Forschungsangebot erscheint geeignet, um auch im Europäischen Vergleich wettbewerbsfähig zu werden. Ein best-practice-Modell ist z.B. die mehrjährige fachärztliche Weiterbildung zum Public Health Consultant in Großbritannien, die in der theoretischen Ausbildung mindestens einem Master in Public Health entspricht bzw. diesen integriert. Ein entsprechendes Modell wird bereits an der Pettenkofer School of Public Health in Kooperation mit der LMU München erfolgreich umgesetzt.

Neben der Fort- und Weiterbildung im ärztlichen ÖGD-Bereich sind Auswirkungen auf entsprechende Programme für weitere Berufsgruppen im ÖGD, z.B. Hygieneinspektoren und Sozialmedizinische Assistenten und Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, zu prüfen und ggf. auszuweiten. Eine bereichsspezifische Akademisierung in Form von weiteren Bachelor- oder Masterabschlüssen ist im Rahmen des Gesamtkonzepts zu bewerten und zu entwickeln.

Etablierung von universitärer Lehre zu Öffentlicher Gesundheit

Öffentliche Gesundheit unterscheidet sich durch ihren Bevölkerungsbezug und die hohe Multiprofessionalität sowohl innerhalb der ärztlichen Berufe, als auch unter den medizinischen Assistenzberufen, von klinischen Fächern.

Medizinstudierende müssen die Möglichkeit erhalten, das Fach Öffentliche Gesundheit theoretisch und praktisch kennenzulernen. Eine Verankerung des Themengebietes Öffentliche Gesundheit an deutschen medizinischen Fakultäten, mit intensivem Bezug zum Medizinstudium, ist daher zwingend notwendig, um international Äquivalenz in der Ausbildung sicherzustellen. Dazu muss das Thema Öffentliche Gesundheit im Medizinstudium positioniert und in der Approbationsordnung für Ärzte stärker verankert werden. Es muss dabei sowohl als eigenständiger Bereich wie als Querschnittskompetenz in allen Fachrichtungen repräsentiert sein. Am 1. Oktober 2003 wurde bereits mit Inkrafttreten der Ärztlichen Approbationsordnung (ÄAPPO) der Querschnittsbereich 3 „Gesundheitsökonomie, Gesundheitssystem, öffentliche Gesundheitspflege“ in den zweiten Abschnitt der ärztlichen Ausbildung eingeführt. Eine enge Verknüpfung mit dem Öffentlichen Gesundheitsdienst findet allerdings nur an wenigen Universitäten statt. Praktische Ausbildungsteile im Medizinstudium (Famulaturen, Praktisches Jahr) sollten grundsätzlich in verschiedenen Fachgebieten der Gesundheitsämter absolvierbar sein, wie bereits die Gesundheitsministerkonferenz der Länder in entsprechenden Beschlüssen 2013 und 2014 [s1] forderte. [4], [5]

Einrichtung von Lehrstühlen für Öffentliche Gesundheit

Um die Zusammenarbeit in Lehre und Forschung zu fördern werden akademische Brückenprofessuren bzw. universitäre Lehrstühle für Öffentliche Gesundheit insbesondere an den Akademien in Düsseldorf, München und anderen Orten in gemeinsamer Trägerschaft mit kooperierenden Universitären benötigt.

Kristallisationspunkt: Akademien für Öffentliches Gesundheitswesen

Die bereits bestehenden und leistungsfähigen Akademien für öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf und München fungieren bis zur erfolgreichen Einrichtung von eigenständigen Lehrstühlen für öffentliche Gesundheit als zentrale Kristallisationspunkte. Sie haben die Aufgabe, die Fort- und Weiterbildungen im Bereich des ÖGD transdisziplinär und hierbei insbesondere die ärztliche Weiterbildung für den Bereich öffentliche Gesundheit in Deutschland zu fördern. Als zentrales Element des Johann-Peter-Frank- Kooperationsmodells vernetzen sich die Akademien für Öffentliches Gesundheitswesen in Düsseldorf, München, Meißen und Stuttgart strukturiert und mit Ressourcen unterlegt mit universitären und anderen kompetenztragenden Einrichtungen.

Die schon jetzt berücksichtigten Auswirkungen der Globalisierung auf die Gesundheit und ihre Systembezüge werden dabei absehbar eine zentrale Rolle spielen. Dies schließt ausdrücklich den Themenkomplex von Flucht/Asyl, Migration, Integration und kultureller Kompetenz ein. Basisdisziplinen der Öffentlichen Gesundheit wie Epidemiologie, Ökonomie und Sozialwissenschaften sind in diesen Strukturen zentral verankert, zusätzlich werden neue Verbindungen mit traditionellen Arbeitsbereichen wie Hygiene, Infektiologie, Toxikologie und auch neue Arbeitsfelder wie der Kommunikation und Information aufgebaut. Der kontinuierlich zunehmenden Relevanz von Mental Health gegenüber traditionellen Schwerpunkten wie Infektions- und Umwelthygiene wird dabei angemessen Rechnung getragen.

Fazit

Das hier dargelegte modulare Johann-Peter-Frank-Kooperationsmodell ist ein notwendiger Schritt zur Förderung der Praxis, Forschung und Lehre bezüglich Öffentlicher Gesundheit in Deutschland und ein unverzichtbarer Beitrag im europäischen Kontext. Zentral ist dafür der zeitnahe, strukturierte und mit ausreichenden Ressourcen unterlegte Einrichtung von Lehrstühlen sowie der Aufbau eines Netzwerks zwischen bestehenden Akademien für Öffentliches Gesundheitswesen und universitären Partnern.

Durch eine enge Verzahnung von Forschung und Praxis wird das Thema Öffentliche Gesundheit unter Einbindung der medizinischen Fakultäten re-akademisiert und in Deutschland zum Wohle der Bevölkerung mittel- und langfristig umgesetzt.

[1] Die ärztliche Versorgung in Deutschland (2014) Bundesärztekammer

http://www.bundesaerztekammer.de/ueber-uns/aerztestatistik/ (accessed 10.01.2016)

[2] http://www.euro.who.int/en/health-topics/Health-systems/public-health-services/policy/the-10-essential-public-health-operations

[3] http://www.leopoldina.org/uploads/tx_leopublication/2015_Public_Health_LF_DE.pdf

[4] Beschlüsse der 86. GMK (2013) TOP: 5.1 Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?id=8&jahr=2013

[5] Beschlüsse der 87. GMK (2014) TOP: 7.7 Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes

https://www.gmkonline.de/Beschluesse.html?jahr=2014

(22.07.2016)

Lernziele der Hospitationen und Fallkonferenzen im Rahmen der strukturierten curricularen Fortbildung „Krankenhaushygiene“

Vielen Dank für die Gelegenheit Stellung nehmen zu können. Die von Frau Prof. Herr, Frau Dipl. med. Albrecht und Herrn Prof. Exner entwickelten Lernziele werden grundsätzlich sehr begrüßt.

Aus Sicht des BVÖGD ist nur der Umstand klärungsbedürftig, der die Anerkennung der Weiterbildung zum Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen und die praktischen Erfahrungen im Rahmen der curricularen Fortbildung betrifft. Der BVÖGD vertritt hier die Auffassung, dass durch die Weiterbildung und die praktische Erfahrung im öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) eine umfangreiche Kenntnis der Infektions- und Krankenhaushygiene erworben wird. Diese sollte sich daher darin widerspiegeln, dass nach der erfolgreichen Teilnahme an der curricularen Fortbildung „Krankenhaushygiene“ eine gleichwertige Qualifikation wie bei klinischen Fachärzten erworben wird. Nachfolgend werden noch einmal die Gründe für diese Position aufgeführt.

Die Weiterbildung zur/m Fachärztin/Facharzt für Öffentliches Gesundheitswesen enthält, im Unterschied zu allen anderen Fachgebieten, verpflichtend einen strukturierten theoretischen Anteil von mindestens 720 Stunden (6 Monate). Die theoretische Weiterbildung umfasst sechs Bereiche (Module), deren Umfang zwischen 96 Stunden und 174 Stunden variiert.

Typischerweise wird dabei das Thema Hygiene im Rahmen eines fünfwöchigen Moduls mit insgesamt 174 Stunden abgebildet. Dieses enthält neben einer breit angelegten Vermittlung von Kenntnissen und Fähigkeiten zur Siedlungs- und Innenraumhygiene, Trinkwasserhygiene, Lebensmittelhygiene, zum Infektionsschutz sowie zur Hygiene öffentlicher Einrichtungen (z. B. medizinische Fragen der Bauleitplanung, Hygienestandards in Gemeinschaftseinrichtungen) auch die speziellen Anforderungen und die Durchführung von Praxis- und Krankenhaushygiene. Darin inbegriffen sind qualitätssichernde Maßnahmen zur Vermeidung nosokomialer Infektionen, ebenso wie die Vermittlung von Kenntnissen zu Prozessen und Sicherungsmaßnahmen bei der Risikobewertung hygienischer Verfahren. Die theoretische Weiterbildung zielt dabei nicht nur auf die Vermittlung von Kenntnissen zu wissenschaftlichen Standards und rechtlichen Normen ab, sondern auch auf Erlernen von praktischen Fähigkeiten durch Übungen und Demonstrationen.

Der hohe Anteil von Hygieneinhalten in der theoretischen Weiterbildung entspricht der Bedeutung des Themas in der Alltagsarbeit eines Gesundheitsamtes oder einer sonstigen Einrichtung des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Die Verhütung und Bekämpfung von übertragbaren Krankheiten als Maßnahme des bevölkerungsbezogenen Gesundheitsschutzes ist eine zentrale Aufgabe des ÖGD. Nach einer Schätzung für Baden-Württemberg beanspruchten die mit der Hygiene verbundenen Aufgabengebiete Seuchenhygiene, Gesundheitsschutz, Umwelthygiene und Toxikologie bereits 1989 etwa 41% der Kapazität des öffentlichen Gesundheitsdienstes (1).

Dieser Anteil ist mit Einführung des Infektionsschutzgesetzes 2001 und der sich daraus ergebenden neuen Aufgabengebiete (z. B infektionshygienische Überwachung von ambulant operierenden Einrichtungen) sowie durch die erst kürzlich etablierten medizinischen Hygieneverordnungen auf Landesebene, nach denen dem öffentlichen Gesundheitsdienst die koordinierende Funktion in Netzwerken zur Gesundheitsförderung und Infektionsprävention z. B. bei der Bekämpfung der Weiterverbreitung multiresistenter Erreger zugeschrieben wird, nicht geringer geworden. In diesem Zusammenhang ist auch die zusätzliche Aufgabe zu nennen, an der Bekämpfung von Antibiotikaresistenzen entscheidend mitzuwirken, sei es durch den Aufbau und die Moderation entsprechender Netzwerkstrukturen auf kommunaler Ebene oder durch die Surveillance des Antibiotikaverbrauchs und damit der Förderung des sachgerechten Antibiotikaeinsatzes (2). Zur Infektionsprävention gehört nicht nur die Sicherstellung der gesundheitlichen Unbedenklichkeit von Trinkwasser und Lebensmitteln, sondern auch die Registrierung von bedeutsamen, neuen und multiresistenten Erregern in der Bevölkerung, eine besondere Berücksichtigung von besonders gefährdeten Personengruppen (z. B. Krankenhauspatienten) sowie das Ergreifen geeigneter und angemessener Interventionsmaßnahmen.

Vorbeugender Gesundheitsschutz vor vermeidbaren Infektionen und deren Weiterverbreitung bedarf dabei sowohl einer kontinuierlichen Beobachtung der Situation bzw. Entwicklung vor Ort als auch der Vorgabe und Einhaltung von bestimmten Hygienestandards. Dies gilt insbesondere in infektionsrelevanten Einrichtungen, bei denen durch die Art der durchgeführten Verfahren (z. B. Operationen), die Betreuung von Personen mit gesteigerter Empfänglichkeit gegenüber Infektionserkrankungen (z. B. Pflegeheimbewohner) oder das Vorliegen von übertrag ungserleichternden Rahmenbedingungen (z. B. Menschenansammlungen in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten oder Schulen) ein erhöhtes Risiko für Patienten, Personal und die Gemeinschaft gegeben ist. Diese „infektionshygienische Überwachung“ ist eine originäre Aufgabe der unteren Gesundheitsbehörden (Gesundheitsämter) in den einzelnen Kommunen. Gesetzliche Grundlagen für die Überwachungstätigkeit bilden – als bundesgesetzliche Regelung das Infektionsschutzgesetz (IfSG) – sowie landesspezifische Gesetze und Regelungen wie z. B. über den Öffentlichen Gesundheitsdienst und die Länderhygieneverordnungen.

Das Gesundheitsamt fungiert nach diesen Vorgaben nicht nur als überwachende, sondern auch als beratende und betreuende Institution. Die infektionshygienische Überwachung durch den ÖGD ergänzt darin das System der verpflichtenden Eigenmaßnahmen zur Qualitätssicherung gemäß §§ 135 und 137 Sozialgesetzbuch (SGB) V für die stationäre und ambulante Versorgung im Sinne einer externen Qualitätssicherung und Prozessbegleitung.

Zu den gesetzlich verpflichtend zu prüfenden Einrichtungen gemäß §§ 23 und 36 IfSG (und den verschiedenen Länderhygieneverordnungen) gehören auch die Krankenhäuser und Einrichtungen für ambulantes Operieren. Die Empfehlungen für die Frequenz einer infektionshygienischen Überwachung von Krankenhäusern mit operativen Einheiten sehen vor dem Hintergrund eines erhöhten Infektionsrisikos einen jährlichen Rhythmus vor (3, 4).

Die durchschnittliche Menge an zu begehenden Krankenhäusern in den einzelnen Kommunen beträgt zwar lediglich ca. 2,1 Kliniken pro 100.000 Einwohnern (5), ist jedoch regional unterschiedlich. Zudem summiert sich die Gesamtzahl der infektionshygienisch zu überwachenden Einrichtungen z. B. alleine in Frankfurt/Main auf nahezu 2300 (6). Die bedeutet theoretisch einen Schnitt von über sechs Begehungen pro Tag.

Diese Zahlen verdeutlichen, dass die Infektionshygiene sowohl in der theoretischen Weiterbildung als auch in der praktischen Umsetzung einen großen Raum einnimmt. Es ist daher nicht ersichtlich, warum Teilnehmern an der curriculären Fortbildung „Krankenhaushygiene“ aus dem Bereich des ÖGD eine gleichwertige Qualifikation wie bei klinischen Fachärzten nach erfolgreicher Teilnahme nicht gewährt werden sollte. Vielmehr ist aus Sicht des BVÖGD eine Tätigkeit als Fachärztin/Facharzt für öffentliches Gesundheitswesen ein Garant für eine umfassende Beschäftigung mit dem Themenkomplex Hygiene, der in vergleichbarer Form bei anderen fachärztlichen Weiterbildungen nicht beinhaltet ist.

Der BVÖGD bittet daher, dass nach der erfolgreichen Teilnahme an der curricularen Fortbildung „Krankenhaushygiene“ eine gleichwertige Qualifikation wie bei klinischen Fachärzten erworben wird.

Literatur:

1. Ministerium für Arbeit, Gesundheit, Familie und Sozialordnung Baden-Württemberg (Hg.) (1989): Zukunftsperspektiven des öffentlichen Gesundheitsdienstes. Stuttgart

2. DART – Deutsche Antibiotika-Resistenzstrategie (2011). Bundesministerium für Gesundheit, www.bundesgesundheitsministerium.de

3. Rissland J. (2011). Infektionshygienische Überwachung durch Gesundheitsämter – Empfehlungen (nicht nur) für den ÖGD in Rheinland-Pfalz. Gesundheitswesen; 73(11): 737-743

4. Rissland J, Teichert-Barthel U (2012). Konzept zur Hygieneüberwachung in Rheinland-Pfalz – warum, wie oft und wer? HygMed; 37 [5]: 190–195

5. www.krankenhaus-report-online.de

6. Heudorf U, Kutzke U, Hofmann H, Otto U (2012). 10 Jahre Infektionsschutzgesetz: Infektionshygienische Überwachung von ambulanten Einrichtungen nach §36 Abs.1 und 2 IfSG – Erfahrungen aus Frankfurt am Main. Gesundheitswesen; 74 – P18

Gespräch von BZÖG und BVÖGD auf Vorstandsebene

Der geschäftsführende Vorstand des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiensts e. V. (BVÖGD) hatte Vertreter des Vorstands des Bundesverbandes der Zahnärzte des Öffentlichen Gesundheitsdiensts e. V. (BZÖG) zu einem Gespräch am Rande seiner Sitzung im Gesundheitsamt Hamburg-Altona am 25. Januar 2014 eingeladen.

Dieser Einladung waren der 1. Vorsitzende, Herr Dr. Petrakakis, sowie die Geschäftsführerin, Frau Dr. Wempe, und die Beisitzerin, Frau Dr. Hantzsche, gern gefolgt. Begleitet wurden sie von Herrn Dr. Schäfer als Zeichen des avisierten Wechsels im BZÖG-Vorstand in diesem Jahr.

Themen des angeregten Austauschs waren die weitere Gestaltung der Zusammenarbeit beider Verbände sowie die Planung und Koordination der Wissenschaftlichen Kongresse unter Beachtung aktueller Trends und Entwicklungen.

Die Teilnehmer waren sich einig, dass es für eine Verbesserung des Informationsflusses wichtig ist, diese Gesprächsrunden regelmäßig fortzusetzen.

BVÖGD warnt vor Personalmangel

Der Bundesverband der Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) warnt vor einem zu großen Personalmangel. Aufgaben könnten nicht vollständig erfüllt, sogar die Gesundheit vieler Menschen sei gefährdet.

Der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte im Öffentlichen Gesundheitsdienst (BÖGD) schlägt Alarm: Ein permanenter Stellenabbau und die Alterung der Amtsärzte bedrohten die Gesundheit vieler Menschen in Deutschland. Schon heute könnten die Aufgaben nur noch unvollständig erfüllt werden, sagte die Verbandsvorsitzende Ute Teichert am Donnerstag zum Auftakt des 65. wissenschaftlichen Verbandskongresses in Rostock. Die Situation werde durch einen permanenten Aufgabenzuwachs verschärft.

Den Angaben der Veranstalter zufolge gibt es in Deutschland knapp 400 Gesundheitsämter, in denen rund 17.000 Mitarbeiter beschäftigt sind. Zu deren Aufgaben gehören etwa Schuluntersuchungen, Impfungen oder die Überwachung der Krankenhaushygiene. Aber auch Tattoo- und Piercingstudios werden von den Ämtern kontrolliert. […]

ÖGD im Medizinstudium verankern

Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll künftig Thema bei Praktika, Famulaturen und im PJ sein.

Die Ressortchefs der Länder erneuern ihre Forderung nach einer deutlichen Stärkung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD).

Auf der Gesundheitsministerkonferenz der Länder (GMK) in Hamburg erklärten sie, dass der ÖGD stärker „ins Blickfeld der Medizinstudierenden gerückt“ werden solle, etwa durch Praktika, Famulaturen oder als Teil des Praktischen Jahres. Ebenso wollen die Länder „arztspezifische tarifrechtliche Regelungen für angestellte und beamtete Ärzte im ÖGD“.

Außerdem fordern die Länder-Ressortchefs das Bundesgesundheitsministerium auf, die finanziellen Mittel der Unabhängigen Patientenberatung Deutschland (UPD) künftig aufzustocken. Die Gelder dafür sollen von den Krankenkassen zur Verfügung gestellt, eine Beteiligung der PKV-Unternehmen solle geprüft werden.

Das Beratungsangebot der UPD solle strukturell verbessert werden, etwa „durch Verlängerungen der Vertragslaufzeiten“, damit „eine nachhaltige Finanzierung erreicht wird“. […]

ÖGD nur noch eingeschränkt arbeitsfähig

Wegen des Mangels an Fachärzten in den sächsischen Gesundheitsämtern gibt es jetzt schon Probleme bei der Impfaufklärung. Der Freistaat hat nun ein Sonderprogramm gestartet.

Ein Großteil der sächsischen Gesundheitsämter kann aufgrund des Mangels an Fachärzten für das öffentliche Gesundheitswesen die gesetzlich vorgeschriebenen Aufgaben nicht mehr erfüllen. Das sagte Petra Albrecht, Vorstandsmitglied der sächsischen Landesärztekammer, zur „Ärzte Zeitung“.

Albrecht ist Fachärztin für Öffentliches Gesundheitswesen und Amtsärztin des Landkreises Meißen. Die Arbeitsfähigkeit im sächsischen Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) sei zum Beispiel bei Reihenuntersuchungen von Kindern und Jugendlichen eingeschränkt.

„Diese können nicht mehr vollumfänglich abgedeckt werden“, erklärt sie. „Auch die Überwachungen aus infektionshygienischer Sicht von Gemeinschaftseinrichtungen oder medizinischen Einrichtungen können nur noch unvollständig durchgeführt werden.“

BVÖGD beklagt Ärztemangel

In den Gesundheitsämtern in Deutschland fehlen nach Angaben des Bundesverbandes der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes zunehmend Fachärzte. Während bundesweit die Zahl an Medizinern zunehme, sei die Zahl der Fachärzte im öffentlichen Dienst gesunken, wie der Bundesverband der Ärztinnen und Ärzte in Öffentlichen Gesundheitsdienst am Donnerstag bei einem Kongress in Magdeburg erklärte. Im Jahr 2000 seien dort rund 1.080 berufstätige Fachärzte beschäftigt gewesen, zum Jahreswechsel noch rund 840.

Die Verbandsvorsitzende Ute Teichert sagte, junge Leute entschieden sich vor allem wegen der schlechteren Bezahlung eher für die Arbeit im Krankenhaus oder im niedergelassenen Bereich. Das große Problem liege allerdings noch vor den Ämtern: In den kommenden Jahren würden viele Fachärzte in den Ruhestand gehen. Auf einen Kollegen unter 50 Jahren kämen inzwischen fünf im Alter über 50 Jahren. Um mehr junge Kollegen für den Dienst in den Ämtern zu begeistern, müsse die Bezahlung den Krankenhäusern angenähert werden.

Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) unterstrich seine Wertschätzung für die „unverzichtbare Arbeit“ der Ärzte in den Gesundheitsämtern. Es brauche eine Wettbewerbsfähigkeit im Vergleich zum anderen medizinischen Stellen.

FORDERUNG NACH ANGLEICHUNG DER GEHÄLTER IM ÖGD

Solidarität mit den Ärztinnen und Ärzten im öffentlichen Gesundheitsdienst

Das zunehmende Missverhältnis zwischen den Aufgaben und der personellen Ausstattung der Gesundheitsämter war ein Thema der Kammerversammlung Ende März in Blankenfelde-Mahlow. Dr. med. Erich Hedtke legte innerhalb eines Vortrages einschlägige Thesen dar, die dieses Missverhältnis widerspiegeln. Die Kammerversammlung beschließt einstimmig den Antrag des Ausschusses Öffentliches Gesundheitswesen für den Deutschen Ärztetag.

Ob Bundeskinderschutzgesetz, Novellierungen des Infektionsschutzgesetzes, der Trinkwasser-Verordnung, des Brandenburgischen Psychisch Kranken Gesetzes oder des Brandenburgischen Gesundheitsdienstgesetzes – die beratenden und / oder hoheitlichen Aufgaben der Ärztinnen und Ärzte in den Gesundheitsämtern haben in den letzten Jahren fast nur zugenommen.

Dass die Gesundheitsämter bei geringer ärztlicher Besetzung noch nicht implodiert sind, liegt zu einem nicht unerheblichen Teil daran, dass diese das Prinzip „Delegation” weiter entwickelt haben als andere Bereiche der Medizin. So werden Unterbringungen nach Psych KG oft durch SozialarbeiterInnen der sozialpsychiatrischen Dienste abgeklärt und umgesetzt, da nicht mehr jedes dritte Gesundheitsamt in Brandenburg über einen Facharzt für Psychiatrie verfügt.

Kein Personal für Polio-Impfungen der Flüchtlinge

Den Berliner Bezirken fehlt das Personal, um Flüchtlinge zu impfen und Sozialfälle zu betreuen. Der Sparkurs des Senats zwingt zu Kürzungen. Und dann ist da noch die Frage nach der Bezahlung.

Kehrt die Polio mit den Flüchtlingen etwa aus Syrien nach Berlin zurück? Das Robert-Koch-Institut empfiehlt die Untersuchung aller Flüchtlinge aus dem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land sowie deren Impfung. Allerdings ist der Gesundheitsdienst in den Berliner Bezirken damit überfordert: Es fehlt an Personal. „Wir können das weder so schnell noch so umfassend leisten, wie es erforderlich wäre“, sagt die Gesundheitsstadträtin Sibyll Klotz (Grüne) aus dem Bezirk Tempelhof-Schöneberg. Zusammen mit der Leiterin des Gesundheitsamts Charlottenburg-Wilmersdorf Claudia Kauhold sowie Vertretern der Ärztegewerkschaft Marburger Bund hat sie am Mittwoch Alarm geschlagen: 417 Stellen sind im öffentlichen Gesundheitsdienst Berlins nicht besetzt – das ist rund ein Viertel aller Beschäftigten im ganzen Bereich (1688).

Die Impfung von Flüchtlingen, die Überprüfung der Hygiene in den Berliner Krankenhäusern und Praxen, die medizinische Versorgung von Schwangeren ohne Krankenversicherung sowie die Betreuung psychisch Kranker zählen zu den Aufgaben der beim Land beschäftigten Ärzte und Sozialarbeiter. Der akute Personalmangel hat aber dazu geführt, dass die Gesundheitsämter sogar teilweise gesetzlich vorgeschriebene Aufgaben nicht mehr durchführen können. Von einer „bedrohlichen Situation“ spricht Bezirksstadträtin Klotz und davon, dass der „öffentliche Gesundheitsdienst in den nächsten Jahren zusammenbrechen kann“, wenn nichts geschehe. […]

Berlin überdreht Sparschraube beim ÖGD

Selbst Pflichtaufgaben können die Ärzte in Gesundheitsämtern kaum noch leisten, klagt der Marburger Bund. Der Bundesverband der im ÖGD tätigen Ärzte warnt, dass in Berlin, aber auch in anderen Ländern, kein Ende des Sparkurses in Sicht ist.

Hilferuf aus Berlin: Im Öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGD) fehlen in der Hauptstadt 400 Stellen. Selbst Pflichtaufgaben könnten die Ärzte in den Gesundheitsämtern kaum noch erfüllen, berichtete der Marburger Bund (MB) am Mittwoch in Berlin.

Immerhin ist der Mangel in Berlin transparent. Denn der Senat hat in einem mehrjährigen Beratungsprozess ein „Mustergesundheitsamt“ entwickelt, durch das die Personal- und Sachausstattung der bezirklichen Gesundheitsämter verbindlich festgelegt wird.

„Die Senatsverwaltung ist in der Verantwortung, die selbst aufgestellten Stellenzahlen den Bezirksämtern auch zur Verfügung zu stellen und zu finanzieren“, forderte Dr. Peter Bobbert, MB-Vorsitzender des Landesverbands Berlin-Brandenburg. […]

Die Beamten gehen aus – Wer soll Deutschland in Zukunft verwalten?

Lieber freie Wirtschaft als Beamten-Status: Immer weniger junge Menschen entscheiden sich für eine Karriere beim Staat. Beim Zoll oder bei Gesundheitsbehörden fehlen schon jetzt Mitarbeiter. Auch Richter und Staatsanwälte gibt es nicht mehr genügend. Und die Lage verschärft sich.

In den nächsten 15 Jahren werden im öffentlichen Dienst nach Berechnungen des Beamtenbundes 1,5 Millionen Beschäftigte altersbedingt aussteigen. Schon heute sei es in verschiedenen Bereichen schwierig, freiwerdende Stellen mit qualifiziertem Nachwuchs zu besetzen, sagte der Beamtenbund-Vorsitzende Klaus Dauderstädt. Dies gelte vor allem für naturwissenschaftlich-technische Berufe, etwa Lebensmittelchemiker und Veterinäre. Nachwuchs fehle aber auch im öffentlichen Gesundheitsdienst und beim Zoll – etwa für die Bekämpfung von Schwarzarbeit.

Millionen-Kampagne für Nachwuchs

Dauderstädt kündigte eine Werbekampagne seiner Organisation an, um junge Menschen für die Arbeit beim Staat zu gewinnen. Die Aktion soll fünf Jahre laufen und bis zu eine Million Euro kosten. Es sei zwar „außergewöhnlich“, dass sich ein gewerkschaftlicher Dachverband aktiv in die Rekrutierung der Arbeitgeber einschalte. Aber wenn der öffentliche Dienst seine Qualität halten wolle, brauche es qualifizierten Nachwuchs. „Wir müssen leider feststellen, dass die öffentlichen Dienstherrn und Arbeitgeber mehrheitlich weit entfernt von einer nachhaltigen und professionellen Personalbedarfsplanung agieren“, sagte der dbb-Chef. […]

Praktisches Jahr im Amt

Das gab es noch nie: Erstmals in Deutschland bietet ein Gesundheitsamt den Wahlabschnitt für das PJ an. Die erste Studentin ist bereits mittendrin, die nächste steht vor der Tür. Was früher undenkbar war, ist die neue Hoffnung der Amtsärzte.

Pädiatrie vielleicht, oder Gynäkologie. Neurologie wäre nicht schlecht, Dermatologie auch noch in Ordnung. Die Entscheidung für das „richtige“ Wahlfach im Praktischen Jahr treibt wohl jeden Medizinstudenten um. Letztlich landen die meisten Studierenden in einem der etablierten Fächer. Aber ins Gesundheitsamt? Niemals.

Und das hat zwei Gründe: Der Job als Amtsarzt ist an den Fakultäten offenbar weithin unbekannt. Und selbst wenn, konnten angehende Mediziner in Deutschland ihr PJ-Wahltertial bislang gar nicht im öffentlichen Gesundheitsdienst absolvieren.

Bis jetzt jedenfalls, denn das Gesundheitsamt in Frankfurt am Main macht möglich, was bisher nicht möglich schien. Die erste Studentin absolviert seit September ihr PJ im Amt – und ist ziemlich begeistert. Die nächste PJ-lerin für das kommende Tertial steht auch schon fest. […]